Le

bâtiment est rétrogradé huit mois après son entrée

des monuments historiques par le tribunal administratif!

Lieu

:18, rue Viala, Paris 15ème,

Métro dupleix

Maître d'ouvrage : Caisse d'allocations familiales

de Paris. Maîtres d'œuvre : Raymond

Lopez (architecte), Marcel Réby (architecte de la CAF), assistés de Michel

Holley (architecte DPLG), Henri Longuepierre architecte DESA) et Simone Pillet-Lopez

(choix des couleurs). Entreprises : Schwartz-Hautmont

(charpente métallique béton armé, maçonnerie) ; Aluminex(menuiserie aluminium

des façades) ; Vitrex (panneaux de remplissage et coupoles en polyester stratifié

Héliotrex) ; Ateliers Wagons de Brignoud (cloisons mobiles).

Date de conception : 1953.

Dates de construction : 1955-1959.Superficie

: 25 000 m2. Usage initial

: bureaux administratifs et de direction, accueil

du public, services techniques, services de restauration, auditorium pour

4 500 agents Coût (valeur

1956-1958) : 1 600 MF. Restauration Maître d'ouvrage

: Caisse d'allocations familiales de Paris.

Bureau d'études : Reichen et Robert

1-Programme et Parti architectural

La Caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne a

été constituée en 1946 par la fusion

d'anciennes caisses professionnelles. Ses services étaient en effet disséminés

dans une douzaine d'immeubles lorsqu'elle demanda l'étude d'un bâtiment

supplémentaire. Le Programme était assez complexe du

fait des regroupements et éloignements nécessaires, il fallut donc construire

un immeuble de huit étages et de 1.500 m2

regroupant l'ensemble des bureaux et la réception du public ; un immeuble

indépendant d'un étage regroupant les services de mécanographie aux conditions

climatiques spéciales ; et enfin un autre immeuble

d'un étage contenant la médecine du travail et les bureaux de l'Administration,

de la Direction et du Conseil d'administration. Promis à la casse après quarante

en Pans de bons et loyaux services, l'immeuble de la CAF s'est trouvé au cœur

d'un vaste débat sur la notion même de patrimoine moderne. Inscrit à l'Inventaire

supplémentaire des monuments historiques en

1998, le bâtiment

est rétrogradé huit mois plus tard par le tribunal administratif. Le

ministère de la Culture fait alors appel de cette décision et sauve le bâtiment

de la ruine. L'ouvrage ne manque en effet pas de panache, avancé en proue

sur la rue et dressé sur deux files de poteaux qui trahissent la structure métallique

devenue l'objet d'un hommage unanime. À l'usage, l'immeuble

de la CAF subit vite le revers des innovations y qui firent

sensation. Les façades légères s'avèrent mal isolées et les piliers métalliques

incompatibles avec la réglementation sur les immeubles de grande hauteur

qui se met en place en 1965. À

défaut d'une mise en conformité, des sapeurs-pompiers y sont assignés à demeure.

En 1997 une étude

préalable de faisabilité de la réutilisation est lancée par appel d'offres par

le ministère de la Culture. Dans ce projet de réutilisation, dû à Reichen

et Robert, seul le bâtiment donnant sur la rue Saint Charles aurait été

démoli, tandis que de nouvelles constructions rues

Viala et Saint Charles auraient complété

l'ensemble.

Références

:

" La Caisse d'allocations familiales de Paris ", in Le Moniteur Architecture

AMC, n° 68, février. 1996, p. 108-112.

Dehan Philippe, " Quel avenir pour la CAF ? ", in Le Moniteur Architecture

AMC, n° 68, février. 1998, p. 113.

Robichon François, " Siège de la caisse d'allocations familiales de Paris

rue Viala, et voilà ", in D'architectures, n° 63, mars 1996, p. 14-16.

" L'immeuble parisien de la CAF en instance de protection ", in Le

Moniteur Architecture AMC, n° 92, oct. 1998.

in

Faces, nos 46-48, automne-hiver 1998-1999 [dossier et recueil d'articles

sur le thème de la transparence].

Sites

officiels:

www.patrimoine-xx.culture.gouv.fr

www.structurae.de.fr

Photographies

Yves marie Bohec

Les

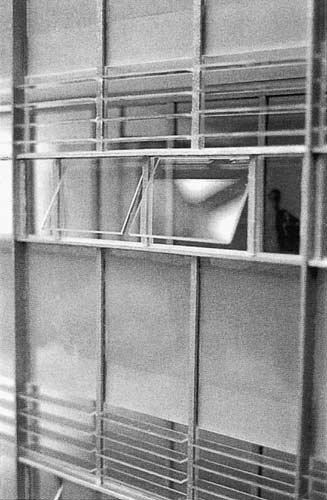

cadres des grilles de façades des murs rideaux, exécutés en éléments tubulaires

rectangulaires d'alliage aluminium

Chaque huisserie reçut des panneaux de polyester de type Héliotrex, préparés

et mis en œuvre pour la première fois en Europe

sur ce bâtiment

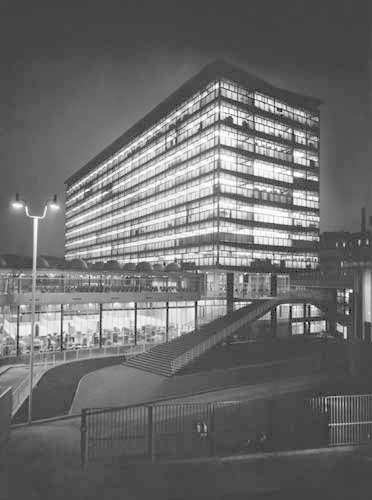

En haut, le bâtiment tel qu'il était quelques années

après son inauguration.

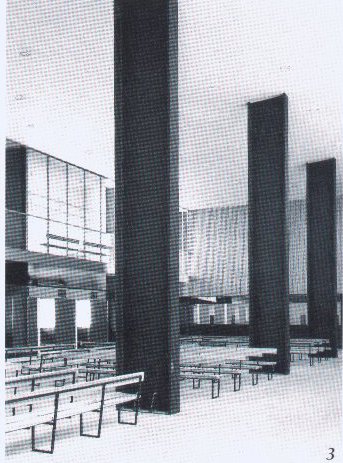

En bas, le grand hall d'accueil du public avec sa hauteur sous plafond importante.

![]()

![]()

M5

Yves marie Bohec

Une

utilisation périlleuse de poutres Cantilever sur 8 étages

![]()

2-Aspects

Techniques

L'architecte choisit d'utiliser pour cette tour des matériaux

"à sec", industrialisés et préfabriqués, assemblés sur le chantier.

La structure avec porte-à-faux et l'amenuisement vers l'extérieur de

l'ossature répondaient à la conception des façades d'une extrême légèreté

et à un aménagement des plafonds favorable à l'éclairage naturel. La performance

est à l'époque exceptionnelle: huit niveaux de planchers métalliques

et une toiture inversée se découpent en porte à faux sur le ciel, leurs poutres

" Cantilever "effilées sont reprises sur un double alignement de poteaux.

Ce parti technique quelque peu acrobatique exigeait légèreté

et répartition équilibrée des charges, notamment dans les planchers

très légers réalisés en tôle nervurée avec isolation intégrée, les plafonds

suspendus en tôle perforée, et les cloisons mobiles fixées par

vérins au plafond. Le mur-rideau est quant à lui suspendu par des façades

est en aluminium, alternant vitrage et parties pleines en polyester. Les cadres

des grilles de façades des murs rideaux, exécutés en éléments tubulaires rectangulaires

d'alliage aluminium, furent fixés aux extrémités

des consoles de chaque plancher. Chaque huisserie

reçut des panneaux de polyester de type Héliotrex, préparés et mis en

œuvre pour la première fois en Europe sur ce bâtiment. Le polyester rentrait

également dans la composition des cloisons mobiles et des coupoles l'éclairage

bleutées d'une partie de la couverture. Enfin, il faut noter que la pose

de pare-soleil en bardage d'aluminium sur les panneaux

de polyester, dès 1960, ne réussit pas à pallier l'absence originelle de climatisation.

3-Commentaires

Il est très clair que ce bâtiment dans son ensemble a mal vieilli,

la façade du bâtiment principal, en particulier, a énormément souffert de

ses innovations technologiques ces dernières années. Toutefois, on ne peut

pas nier une certaine pureté dans ce système

général qui par sa capacité technique permettait pour l'époque d'obtenir une

élévation très lumineuse.

Des

cloisons mobiles fixées par vérins au plafond

Des

plafonds suspendus en tôle perforée

des

huisseries avec des panneaux de polyester de type

Héliotrex,